因此,我们设计了3次进阶课程,分别从议事协商的“事”“人”“方式”等三个角度进行共学,第一次共学就聚焦于“事从哪里来、怎么来、如何分析”等议题。

也因此,对于比较习惯常规培训的伙伴们来说,这两天可能会是一个“冒险”。当原本被期待着授课的讲师变成协作者,以共学营现场为“临时的社区”开展工作,现场又会变成什么样呢?

挖掘社区议题的前提:建立关系

作为系列共学营的第一次,不可避免地要先让大家建立关系。而在社区工作中,建立关系其实也是第一步,既是为了后续工作的开展,也是为了把居民动员起来——既是为了“事”,也是为了“人”;既是工具,也是目标。因此,我们把建立关系作为共学营的重点来处理。

在社区中,我们会和不同的居民以及利益相关方建立关系,经常碰到的场景是聊天。共学伙伴的关系建立也是从聊天开始。协作者设置了一个“四宫格”,让大家3人为一组,了解对方“最叻”的地方,然后对所有人介绍自己的伙伴。接下来,大家尝试扮演两个角色,一是讲述的人,二是对话的人,主题是“自己的经历”。这既是为了让大家对彼此有更深的了解,也是让大家体验“欣赏性”的聊天。

聊天与建立关系所遵循的原则是一致的:真诚、尊重、平等、对议题的敏感、对人的兴趣……有的学员表示“在对话过程中,我们有了眼神的交流”,另一名学员表示“我尝试用问她感受的方式,了解对方更多的想法”。回归社区,带着欣赏性的视角与社区建立关系,在无形中积累对社区潜在能人的了解,更有助于议事协商的参与和行动。

在有些小组中,两名组员相对熟悉,组员表示“因为有自己熟悉的组员,所以感觉述说的时候会有点不自在”。这表明,关系具有两面性:熟悉的关系有社区动员的优势,但在做议事协商的时候,有些关系反而会让人沉默、不愿意表态,特别是对话双方是利益相关方,或权力不对等时。

在社区中,和居民一起挖掘“事”、订立议题,这个过程是简单也是复杂的。一般来说,只有当大家都认同自己是“某社区的人”时,才有可能坐在一起协商。有共同的身份认同,才有对社区事务的共同关注,才能因为某些社区议题聚在一起。

如果共学营也是一个社区,那大家认同的共同身份是什么呢?我是居委会成员、我是社工……在协作者继续引导下,组内的成员开始不断找到共同的身份。最后,“学员”成为大家都认同的身份。

在“学员”这一角色下,大家开始写下自己作为这个角色所关心的议题,从关心是否可以准时下课,到议事协商是什么、如何进行议事协商,再到怎么运用在实际工作中。

在进行了各自议题的描述后,我们开始进行议题合并,希望找到议题背后的相关性,将有相关性的议题进行合并。议题的合并并不是一帆风顺的,就如同在社区中,每一个居民对于自己的议题都会有自己的看法。协作者不停询问:这样合并可以吗?为什么?可以多说一些你的想法吗?……让伙伴们不断地澄清自己的想法,找到想法背后的原因。最后大家聚焦在“什么是议事协商”和“议事协商如何做”两个大的议题上。以“什么是议事协商”为例,大家进行一轮快速的、从小组讨论到大组形成共识的过程。

休息之后,协作者重新聚焦“议事协商如何做”的议题,按步骤引导大家整理具体的社区议题、澄清议题、快速合并为五大主题,并按主题分组。

议题分组完成后,我们进行了今天一天共学的复盘。首先每组一起写下在体验过程中的感受。大家讲的比较多的是“迷茫”。这种“迷茫”的感受,引导学员们回到“体验学习圈”。有人说“这是一个局”,也有人说:“我们小组的整体感觉是,从一开始的迷茫到渐入佳境。我们在梳理感受的过程中,发现大家都是从混乱的过程中逐渐达成共识。”

协作者以一天的体验为基础,跟大家分享关于社区工作中协作者角色的根本性思考。当社区工作者选择扮演一个比较“弱”的角色时,需要承担现场焦灼、甚至居民有情绪的风险;但其目的和收获则是激发居民自主主导的行动,就如共学现场有伙伴从“迷茫”中站出来。而现场对于“度”的把握,则是考验社区工作者的地方所在。

同时,针对共学现场大家看似快速的达成了共识,协作者也指出:社区里也经常出现居民就某一议题达成“虚假共识”的现象,如果议题未经仔细讨论、大家的意见未经充分表达和互相理解,尽管看似大家达成了共识,但在后续行动时,却往往很少有人参与。而这样的“共识”,正是要通过议事协商的过程去打破和重新建立的。

议题分析

原因树分析

经过一天的体验,第二天我们换了“画风”,进入具体方法的练习。大家根据前一天确定的四个社区议题练习议题分析,包括原因分析和利益相关方分析。

首先介绍“原因分析法”。在进行原因分析前,协作者先带领大家一起进行议题的转换。这是因为,我们平时提出的议题,往往是一些现象的描述,比如“高空抛物”。我们需要找出现象背后的核心问题(这个问题不解决,该现象就会继续产生),才能着手进行原因分析。而需要提醒的是,除了核心问题,其他问题也是值得关注的,只是因时间限制,在共学营现场大家只能就核心问题进行练习。

界定核心问题的过程容易被忽视,大家也用了不短的时间进行议题转换。但伙伴们都说,议题转换后对于分析讨论会更加清晰。有小组原本提出的议题是“填水塘盖停车楼”,这件事在社区里引起了纠纷,经过转换后,发现核心的问题其实是“村庄利益分化严重”,这无疑是指出了现象背后的实质性原因。从现象深入到核心问题,这本身就是原因分析的第一步。 找到核心问题后,协作者用原因树的方式,为组员进行举例说明如何进行原因分析。从核心问题出发,首先找到导致问题发生的直接原因,然后再分析每个直接原因下的子原因。每个原因都会和它的上一层问题有直接的因果关系,同时与同一层级的原因互相独立。

每个小组都对社区议题进行了原因分析,只是在现场没有办法做得很完整。对问题进行彻底的原因分析,有时候需要好几天的时间才能完成。在小组分享后,协作者也回应了大家在练习中的疑问:

※有时候原因树的不同层级会出现同一个原因,这是原因分析时经常碰到的情况,也反映了社区问题的复杂性;

※在做原因分析时,每一层级都要穷尽所有的原因。如果我们将“社区车位不够”归因于“村居两委缺乏长期眼光”“居民需求增加”等方面,那么,实际上仍然是将所有问题都抛给村居两委,排除了“议事协商”的可能。

最后,协作者以绿耕团队所做的原因分析为例,简单展示了原因树转化为目标树的方式。

利益相关分析

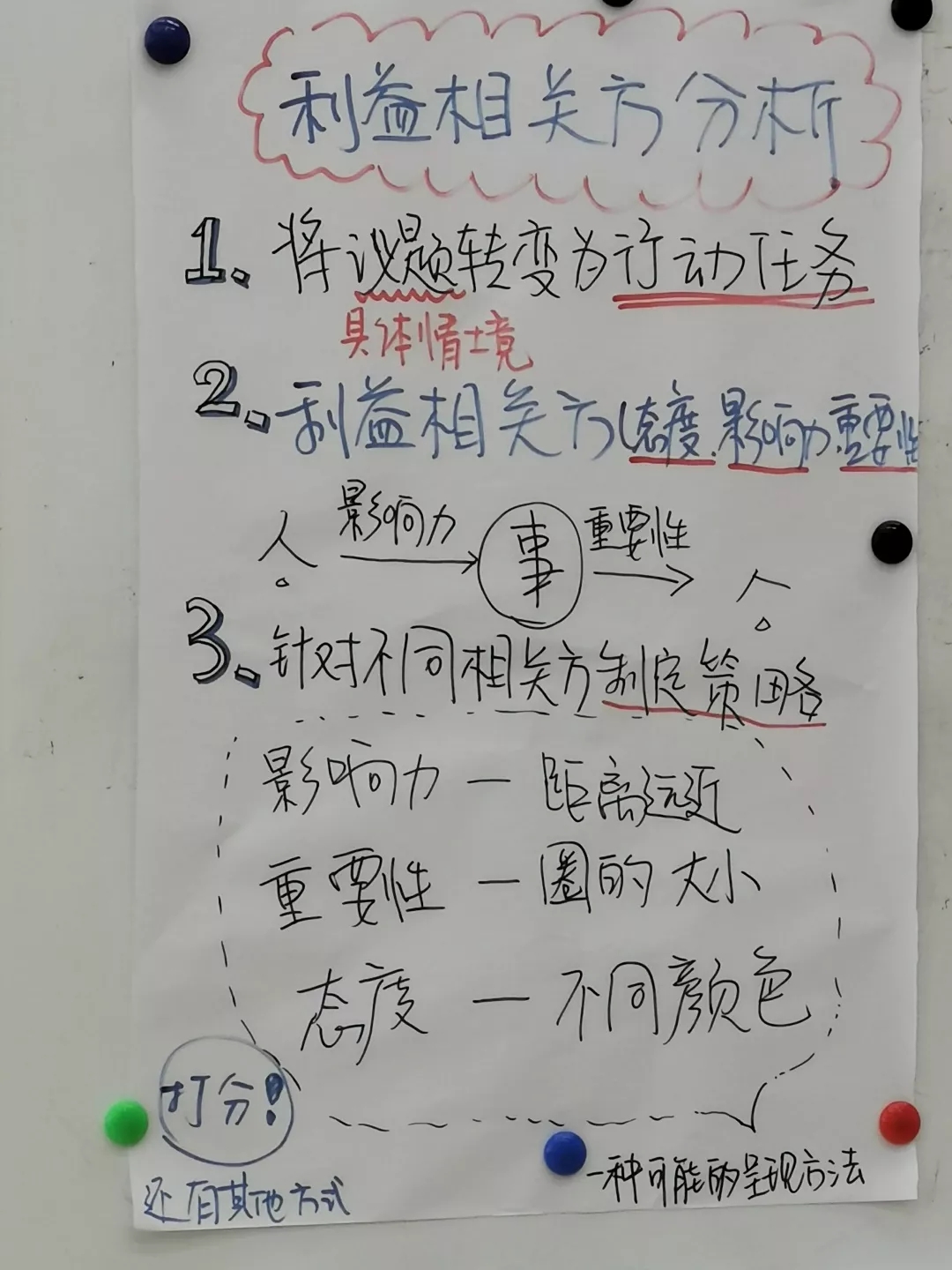

通过这样的讨论,大家逐渐清晰利益相关方的分析方法。

利益相关方分析可以让我们看到,针对某一社区议题进行议事协商时,有哪些相关方是需要参与其中的、而每一方在其中的位置又是如何。因此,利益相关方分析也意味着对不同的相关方需要采取不同的应对策略。我们可以根据影响力和重要性按象限进行分析。

要特别指出的是,很多时候,社区居民对项目和许多社区议题不一定有很强的影响力,但项目的开展或社区议题的解决,则会影响居民的生活,对居民来说颇为重要。因此,作为协作者,我们需要支持、鼓励居民发声,增强TA们对项目或社区议题的影响力。

作为协作者的社区工作者

两天的共学,主题是用参与式的方法挖掘社区议题。实际上,具体方法并没有什么特别之处,伙伴们也都有自己的方法,关键的是方法背后的视角:当社区工作者以协作者的身份去推动时,居民的参与才有可能。其本质,仍然是如何让社区居民一起参与到社区议事中,共同承担社区责任。

在社区居民议事的过程中,作为协作者,社区工作者观察每个人及现场的动力情况,鼓励并追问参与者表达自己想法的情况。在两天共学中,并没有太多关于协作者角色的概念化表述,反而是体验和反思让大家更有感触。伙伴们在分享关于对协作者的观察和感受时,提到较多的是,协作者会不断澄清、追问大家表达的想法,“有时感觉自己还不是很清晰的想法,在协作者的追问下,会变得更加清晰,并且协作者还会进行总结和整理”。也有伙伴提出:“协作者不仅是在台上的老师,组内的成员也可能是协作者,因为在小组中,有的组员会积极回应大家的想法,或是带动组内的氛围。”

结束与开始

两天的共学营在学员们热烈的分享中结束了。

学员们对于两天的课程感受颇多。学员们普遍表示自己从一开始的迷茫,到通过小组共同议事后,逐渐清晰、小组渐入佳境。社区议事协商也会经历这样的过程。至于怎么一起分析议题,如何把握社区工作者的角色,如何运用在自己的工作中,这次共学只是开了一个头。

一起来看看部分学员的分享和期待吧

学员A:一开始自己在社区工作中,思维是属于比较保守的,在这次课程中,观察到协作者是一个很开放包容的状态,因此自己也尝试用开放式的思维。在共学营中,首先三个协作者的合作方式我是很向往的,并且很喜欢协作者的角色。第二天思路变得更加清晰,并且在这过程中,思考这些方式怎么可以运用到我的工作中。今天得到了一些启发,知道在分析议题时,可以从上往下寻找,在工作中进行运用。两天的课程太短,希望继续在接下来的第二次课程中学习到更多的技巧。

学员B:早上一开始,以为会有一个很好的PPT,一开始是抱着想获得很多东西回去的心态而来,但在第一天,我是充满问号的,并且忍不住站出来询问流程。当到了第一天下午的后半部分,小组对于议题的讨论逐渐开始激烈,在这个过程中组员们也有了新的思维碰撞。第二天,我是抱着期待的心情来的,组里也再次碰撞出新的想法,用两种分析法进行议题讨论。在整一个过程中,经验学习圈的体验逐渐明显,在体验中不断去反思和不断去归纳,才是一个学习获得的过程。