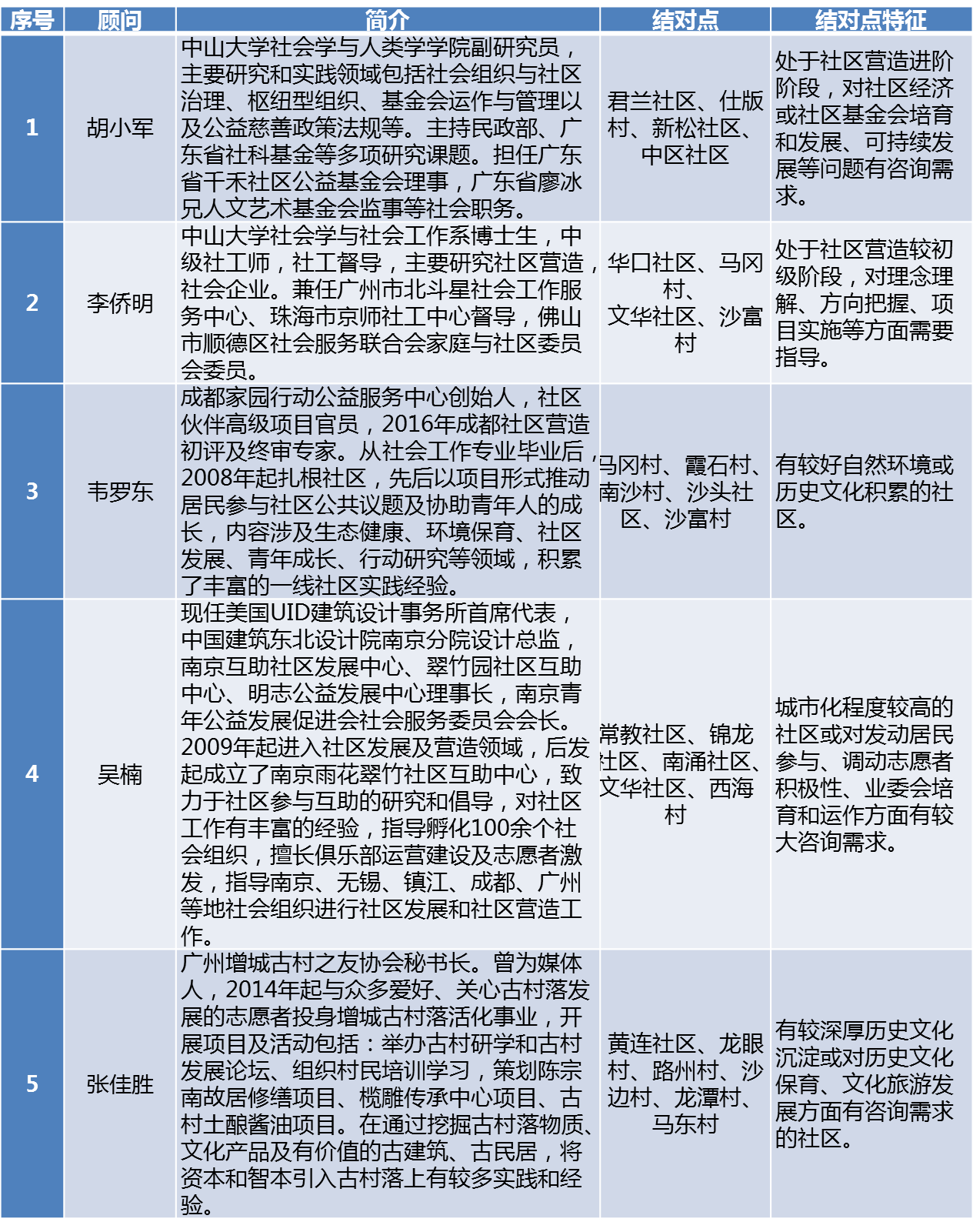

为促进顺德区社区营造示范点建设工作,区社工委委托区社创中心组建社区营造示范点建设专家顾问团。该顾问团由5位专家组成,以专业优势与社区特征、需求相吻合为原则,跟顺德区内21个拟建社区营造示范点(简称“拟建点”)形成结对。2017年6月7日至7月5日期间,这5名来自全国各地的专家顾问通过实地走访,深入了解顺德社区营造,并提供专业咨询服务,为一线社区营造工作人员答疑解惑。

一、顾问专家及结对点特征

二、拟建点现状

(一)社区营造的发展方向

大致可以分为两类:一是生产性的,希望通过社区营造发展旅游观光、娱乐休闲产业,拉动经济发展、增加当地社区收入;二是生活性的,希望通过社区营造提升居民生活质量,活跃社区氛围,解决社区矛盾。但生产性和生活性并不是截然分明的,在各社区有交叉情况。

(二)社区营造的执行方

执行方多为社工机构,这些机构在镇(街)社工委、村(居)委会指导和统筹下,承担社区营造工作事务,从方案制定到具体执行等。部分拟建点以村(居)委会为主导,社工虽然进驻社区,但是以提供专项服务为主,偶尔协助村(居)委会开展社区营造工作,或其工作内容仅为社区营造的一部分,如黄连、马东。此外,也有少部分拟建点暂时没有合作或正在寻找合作的社工机构。

(三)拟建点提出的需求及问题

1、缺乏稳定的、可持续的资金投入,认为资金有较多不确定性,并制约着长远发展的规划;

2、发展模式和方向模糊,不明确推进社区营造的目标,对于资源的转化也缺乏思路;

3、居民参与是社区营造的核心,但发动居民参与的工作多有心无力或效果不尽如人意;

4、对既有项目式的社区营造评价标准未认可;

5、希望有更多社区营造方面的具体指导,介绍值得参考的社区以便参访学习经验。

▲乐从镇沙边村文体大观园

三、发现问题

(一)中长期整体规划是短板

一方面,目前不少拟建点只有短期的项目设计,欠缺中长期的社区营造整体规划,导致项目与项目间缺乏有机联系,各方工作没有得到很好整合;另一方面,部分拟建点搭建了比较完善的工作体系,但是因为整体规划的不足,不清晰每一步要推进的工作内容,难找到以点撬面的工作抓手。

(二)社工属地化是很好的现象和趋势,但面临人手不足的情况

执行各拟建点社区营造工作的多为社工,这些社工中有部分是当地社区居民或附近社区居民,即使不是当地居民也租屋居住在当地。社工属地化对亲近居民、开展工作有很大的便利和帮助。各拟建点专职负责社区营造工作的一线社工人数从1到6人不等,普遍情况是2-3人,部分拟建点反映苦于人手和精力的不足,面对社区营造工作倍感孤独和无力。

(三)在农村社区,古旧建筑在得到活化的同时有成为社区负担的现象,但也有结合商业发掘可持续利用的案例

不少拟建点将古旧建筑如祠堂、书塾等,活化成为社区活动中心、社区服务阵地或博物馆、纪念馆,这是一个创新之举,但这些场所如果不能实现居民自我管理,需要专人或委托机构管理,就会成为社区内部的负担。例如部分拟建点的博物馆、村史馆因为展品珍贵,实行预约开放,增加人力和管理负担。拟建点中有探索商业途径维持项目发展的例子,如龙潭村青田小组的民宿开发,马东村将林场改造成户外拓展基地,龙眼村把蚕丝厂变为返乡大学生的创意办公场所。

(四)城市社区开展社区营造难度大

城市社区是典型的陌生人社区,即便有大量高收入、素质较高的居民,但这些居民的社会交往需求在其他地方得到满足,无需从居住社区内获得。在这些社区推进社区营造,依赖于外在驱动力是走不通的,必须先找到社区内在动力,然后依托专业力量开展工作。目前在这类型的拟建点中,多以成立业委会或依托业委会、社区组织开展睦邻友好的活动为主。

(五)目前顺德社区营造有一些典型点,但是缺乏广泛性,覆盖面狭窄

就顺德全区而言,204个村(社区)中,推进社区营造的仅有20多个,占1/10左右。在这部分社区中,也多存在仅部分楼盘小区或村小组成效较出众的现象,如文华社区(有20个楼盘小区)的丰华花苑小区、龙潭村(有25个村小组)的青田村小组。建设社区营造示范点以社区为单位,以此为标准,覆盖面明显还不够。

(六)缺乏优秀的执行机构或人员

镇(街)社工委和村(居)委会对优秀的执行机构或人员需求强烈,然而供给缺乏。在各拟建点中,发展程度较高的社区大部分拥有长期而较为优秀的执行团队,而在刚起步的社区虽有项目却苦于寻觅可信任的专业合作伙伴。

(七)拟建点社区营造相关方对专家顾问等外部力量存在过高期待或思维惰性的迹象

即希望专家顾问能为拟建点带来一套完整的工作方法,代替执行方去思考。

▲北滘镇君兰社区佳兆业社区邻里驿站

四、专家建议

(一)总体建议

重视社区营造整体规划,社区营造需体系化非活动化。制定社区营造整体规划的关键在于理清发展逻辑,一方面发展逻辑清晰能明确攻坚克难的方向,避免事倍功半;另一方面是社区需求众多,逻辑清晰能避免资源混淆错配。当前各拟建点多以模仿和学习别人的社区营造经验为主,容易活动化、碎片化。运用工具和方法的前提须以目标为纲,有了规划目标,才能在每场活动后监测产出是否对整体目标有贡献,以防出现活动做了很多目标却没有达成的窘境。

逐步建立稳定资金池,可考虑促进社区基金会发展。拥有稳定的资金池,增加资金可预期性,是进行社区营造规划的前提条件。成立社区基金会将是可行的路径,2017年6月中共中央和国务院出台的《关于加强和完善城乡社区治理的意见》提到“社区基金会”,社区基金会得到中央认可;此外,国内有成功借鉴经验,如北京、上海、南京、深圳等地社区基金会蓬勃发展;社区基金会作为社区社会组织,是整个社区营造过程的重要一环,社区基金会在为社区募集资源的同时,也通过募款真正地与居民建立联系,是动员居民参与的有效方式。

推进社区营造要找到好的社区议题,以点撬面而非面面俱到。起步期的拟建点出现两种现象:一是搭建了工作体系,但是未找到很好的工作抓手,成效不显著;二是找到了一个工作切入口,但是不能有效扩大影响面,有服务小群体的趋势。这两种貌似相反其实相成的现象是缺乏对社区议题的把握。社区营造是具有完整性与综合性的,社区营造项目难承担社区所有的问题与需求,但可以选择某个居民可以参与的点介入展开行动,保证资源投放的针对性与有效性,让资源不被稀释掉。确定一个社区议题应从三方面考虑:是否有能力解决,评估执行团队的能力是否匹配;是否有影响力,评估覆盖的人群及成效;是否有共同行动的可能,这是社区营造的本质,如果只是执行团队做完全部工作,就变成了社区服务,而非社区营造。

构建区域性的社区营造网络支持,维护社区营造内在动力。走访过程中发现有不少负责社区营造工作的村(居)委会干部、一线社工很有公益心与责任心,但苦于精力的分散或工作方法的不适当,面对不断多元化的社区需求力不从心。维护基层干部、关键执行团队的内在动力,是社区营造的关键。建议构建区域性的社区网络相互支持平台与机制,发挥功能包括:一是相互诉苦、陪伴,相互支持,重拾内心力量;二是给予理念与方法的相互教授分享,本地各自探索的经验比外来的专家经验更为宝贵;三是社区、社工、社会组织、出资方等相互知悉对方的意图与难处,建立共识基础。

社区营造资源下放与居民赋能同步。下放到社区的资源日益增多,但是当前针对社区营造的培训多以执行人员为主,社区居民能力建设的重视程度不足。首先要明确社区营造的项目是居民的项目,其他都是外来者及协助者的角色定位,以居民自组织为主体,将项目的资源下放到他们手中,让他们获得资源的决策权;其次放权不是放任不管,而是放权的同时要对其进行能力的提升,教会其做什么事,做事的方式方法,增强主人翁意识去行动。

社区营造须有耐性。社区营造的任务不是直接去回应社区问题,而是间接激活或组织社区自身的人力及资源去回应他们面临的问题和需求。社区营造工作的成功更多在于选对了社区内部有想法有干劲的人去回应问题,同时外部的技术支持发挥关键的作用。因此社区营造必须要有耐性。

▲伦教街道霞石村社区花园试验区

(二)方法建议

思考并提炼一个明确的社区营造主题和概念。结合整体规划和社区特色,推进社区营造需要思考并提炼出核心主题、概念,予人简单明确的第一印象。这样一方面有利于清晰地向内部居民传递信息,让居民快速知道并记住自己所在的社区要做什么,团结社区内部力量;另一方面便于对外传播,精准吸引相关资源进入社区。例如广州三元里社区明确提出打造“融合社区”,其所有项目或活动都带着“融合”元素,融合社区工作服务站、融合社区共治议事会、来穗人员志愿者服务队、来穗人员融合学堂、来穗人员党支部等。

“七分实三分虚”,社区营造要扎实做事,也要讲好故事。社区营造工作要扎实而耐心地推进,也要学会讲故事,懂得策划包装,特别是计划在“产”维度上有所突破的拟建点,更需要学习如何用有张力的营造概念,赋予项目故事性,并充分考虑如何体现画面感和视觉冲击力。如仕版村社区营造的部分内容是发展农业生态观光产业,可以考虑用航拍手法突出高楼群立包围的农田示范保护区,形成强烈的对比感,凸显“稀缺性”,增强吸引力。

发挥居民主动性,执行方做好提问者、发掘者角色。社区营造过程中,执行方往往对某个问题已有解决方案,但不建议将方案毫不保留地呈现出来,而应该先将方案隐藏,向居民提问“可以怎么办”,以充分发挥居民的能动性。高明的执行方应该通过提问的方式把方案内容传递给居民,或者与居民共同努力完善方案。

此外,也要避免将资源的内涵狭隘化,目前大多数拟建点眼中的资源都是资金、古建筑或历史文化,社区中的人及其身上的生活经验、技能才能、身份角色等也是值得挖掘善用的资源。

发动居民参与首先找到关键人物,奖励则需要后置。根据“二八”定律,一个社区的发展和进步是由20%的人引领的,20%的人意识到社区能做什么,带动社区向前走,比较容易成功。而在台湾的实践经验中,开展社区活动或项目在大多数情况下有20%参与者、70%不参与者和10%抵制者。所以发动居民参与先要找到这20%的人开展工作,长期策略则是通过传播成果、凝聚共识,扩大参与的潜在对象,把围观者变为参与者,把抵制者变为围观者。

目前以小礼品吸引居民参与活动的行为,无异于饮鸩止渴。可以适当给予居民奖励,但要后置成为对居民积极参加社区活动后的回馈。对于社区领袖或积极分子,荣誉激励往往更重要。

对于不同类型社区的其他建议。传统农村社区,除了历史文化传承、古旧建筑活化、发展旅游观光,还可以在文创产品开发、传统手工艺商业化等领域做文章。

新型城市社区,要重视舆情监测,掌握社区动态,要在问题或冲突发生之前培育业主委员会,因为为维权而诞生的业主委员会难免带着对抗性,其成员也往往良莠不齐。业主委员会不能走“多维权少建设”的道路。

社区营造需要的分析框架。分析社区营造从三个体系着手。一是资源体系,包括外部资源和社区内部资源;二是服务体系,包括专业的服务和自助、互助服务;三是组织体系,包括政府组织、社会组织,而社会组织又分为社区自组织、慈善服务组织、社会企业类组织(如民办幼儿园、民办养老院等)、社区枢纽型或支持性组织(如社区社会组织联合会)。

社区营造本质上是解决社区发展中遇到的问题,回应居民发展型、改善型的强烈愿望和需求。对于社区需求不能狭隘理解成直接问居民需要什么,很多居民可能并不清楚或不能明确表达自己的需求。执行方需要创造和引领需求,例如垃圾分类,可能居民开始没有想法,执行方就要让居民意识到这是一件很重要的事情,做到了垃圾分类能对这个社区带来怎样的效益。

大致而言,社区需求可以分为五类:一是公益慈善类,传统的是扶贫救济,近年来增加了解决心理疾病、家庭暴力等社会问题的内容,需要公益慈善力量去帮助的需求;二是社会事务类,如社区公共安全问题,防火防盗、维护社区秩序等;三是社区服务类,如提供专业的社区服务,为社区老人、儿童、家庭提供改善型、发展型的服务,如关注老人的精神、心理健康、临终关怀,实现老人的自身潜能和价值;四是文化体育和康乐类,如跳舞、文艺表演等;五是议事协调类组织,如成立业委会、社区基金会、养犬组织、停车自主管理委员会等,化解基层邻里纠纷。

推进社区营造时要清晰要做的事情可以归到什么类型。因为分类的好处是能够清晰每种类别的需求背后的动员、工作方法、思路策略、由谁来做、用什么资源做。例如公益慈善类的需求可以连接爱心资源;社会事务类的事情很多是政府的责任,但是可以借助社区的“手臂”来做,由社区居民可以自己尝试解决;社区服务类的事情可以由专业社工机构来做;文化体育和康乐类的事情可以由社工协助,由社区义工队、社区组织来做:议事协调类组织可能背后的驱动是居委会,要跟居委会要建立紧密关系,在管理上则适用政府管理社会组织的一套方法,而非社会服务手法。

(顺德区社会创新中心社区发展部供稿,本报告写于2017年8月,文中部分数据或信息可能已有变化。)