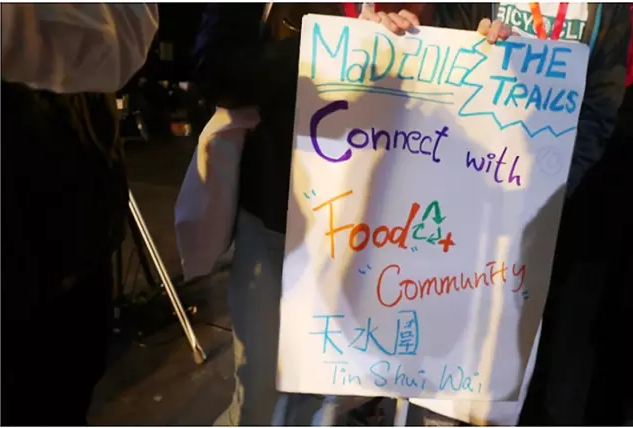

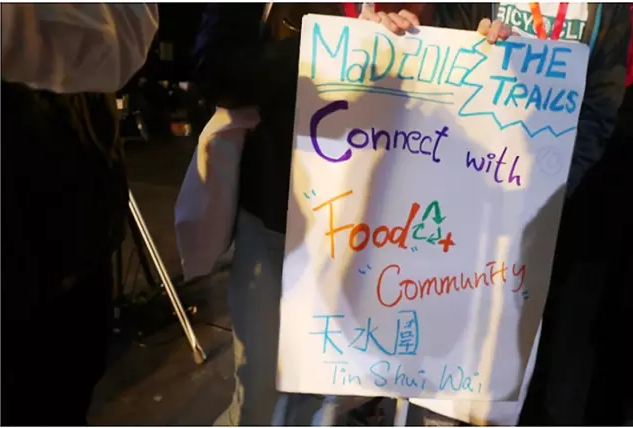

从食物回收到食物教育丰剩 2013年,香港非牟利食物回收组织“丰剩”的创办人之一的邓敏琳,在一席《剩食香港》演讲中提及到香港食物浪费的情况: “在堆填区里,我们每天扔过万吨的垃圾,当中可以回收再用的食物占了总数的三分之一。我们所说的食物,不是光指那些已经不能吃的鱼头鱼骨之类,当中有大量的食物可以循环再用,可以吃,有些可以成为肥料,有些甚至仍是完整无缺的食物,甚至没有过期,只不过因为某些原因,他们就不可再卖给人,或者不可以给有需要的人吃。” “香港一天扔的厨余是3584吨,这些厨余的数量等于200架双层巴士,一年下来,假如你把那些食物铺开,可以塞满20个标准的游泳池。……而香港目前有3个堆填区,但在2014年开始,就会开始爆满。香港目前正在建立两家厨余处理中心,即使落成了每天也只能处理500吨的厨余。” “每一天,超级市场都会扔大量的食物出来,那些食物可能是未过期的食物,或者可能是翌日才会过期的食物……这些食物都是完整无缺的剩食,而不是不能再吃、很脏的食物……这些食物有草饼、三文治、面包、甚至是上百元的鱼生等,当我们看到这个情况,感到很生气。我们便将这些食物收集起来,派给旁边尖沙咀文化中心的露宿者。” 因为食物太多了,邓敏琳和她的朋友发现露宿者也没办法将这些食物消化掉,便想着要做点什么。作为香港中文大学新闻与传播学院的学生,他们最开始选择媒体曝光,但是效果不佳。因为超级市场依然会扔大量的食物,甚至将食物放在锁好的的垃圾房里,使外人无法拍照。后来,他们在2012年建立“丰剩”,开始去做各样不同的关于食物议题的工作。该组织目的只有一个:减少浪费食物。到2013年,组织的义工团队已发展至约100人的规模。 项目初期,恰逢毕业季,他们想做毕业晚宴。后来发现,毕业晚宴多是自助餐,其食物的拥有权在酒店。尽管很多学校支持并主动联络,他们也只能放弃毕业晚宴这个想法,转而回收婚宴剩食。在《剩食香港》中,邓敏琳这般介绍到:“实际上,我们并非与酒店联系,而是酒店的新人得知我们组织后,主动联系酒店负责人将剩食打包。每当我们接到回收任务,我们就会召集义工去帮忙。因为不想因为回收造成不必要的浪费,我们会提前在酒店里放下一些盒子,酒店员工应新人的要求,将吃剩的东西打包。婚宴一结束后,义工便会把食物带走,将其送给婚宴会场附近的露宿者。现在每周大概会有三、四场回收婚宴,截止目前为止,我们做了约一、二百场的回收婚宴。” 除了婚宴回收,他们还有其他回收项目。如回收十几箩水果,过年时过千盒的年糕。 但实际上,他们发现每天扔的东西依然源源不绝,源源不绝到无法处理,而自身的力量是很微小的。他们便思考最有效的解决方法究竟是什么。 于是,除了继续坚持恒常回收工作外,他们开始做教育类工作,旨在唤醒大家对食物议题的关注。他们尝试过果酱工作坊,在社区里把好的剩果制作成果酱,将剩食送给社区的街坊,如此一来,既可以减少浪费,又可以做社区连结。他们还尝试过面包皮工作坊,讲如何变废为宝,善用所谓无用的食物或剩食。 而他们举行过最大型的活动是在香港中文大学举办的“剩食方舟”活动。当时正好热议玛雅的2012世界末日,他们便想,“如果世界末日过去后,如果大家仍然生存,那为何不去反思一下我们目前生活的方式呢?”结合外国的“feeding 5000”活动,他们策划了“剩食方舟”活动,希望用各种剩食,做不同的食物,让大家在享用的同时,反思大家目前的生活。 “卫食兵团”活动则是面向年龄更小的孩子们,向小朋友传递珍惜食物、不要浪费食物的观念:在中小学里给小孩子们开展讲座、沙龙。不同于一次性的讲座分享,他们会去五个星期,每个星期做不同的事情,如举办个人分享会等。同时,他们会在每个星期抽一天,去量度学生的食物盒,看学生们究竟吃剩了多少东西。令他们惊喜的是:五个星期后,学生们真的有明显的改变——吃剩的食物变少了,也开始树立了不应该浪费食物的观念,同时,一个班级做完活动后,这个班的小朋友会教其他四个班的小朋友不应该浪费食物。 “减少浪费的同时,我们也在学习珍惜;珍惜食物的同时,我们也在学习珍惜身边的人和物。”,尽管力量很微小,但是“丰剩”依然努力地为食物回收贡献自己的力量。从食物回收到社区互助有衣食在香港,类似的食物回收组织还有很多。在2015年香港MaD创不同年会创造的机缘之下,我们有幸在阿娟社工的带领下来到香港元朗天水围社区考察“有衣食”分享计划项目。

(“有衣食”,指我们不要浪费食物,懂得珍惜。)

“有衣食分享计划”由社区互助组织天水围小区发展网络主办。在得到私人基金的支持下,有衣食于2011年尾开始,派食物回收员到天水围街市定期收集商户卖不完欲丢弃的剩菜。其目的是要减少食物浪费,同时协助区内居民,将仍可食用的食材分发给有需要者。项目由两名全职社工负责,还为社区妇女提供兼职就业机会,例如食物回收、派发工作。

据香港中新社报道,计划开展时较困难,因为不少街市商户都担心人们吃了剩菜会拉肚子,因此“有衣食”采取街坊登记制度,同时会查验剩菜的质量,确定能够食用才分发,这样双重把关下,愿意提供弃置食材的商户便增多。 收集的弃置食材种类最多是蔬菜和水果,其余是豆腐类食品、糖水、面包等。每一次回收平均能达到百多公斤。接收食物的部分人并非因为经济困难,更多是出于支持环保,“吃得唔好徙”(可以吃就不要浪费),对食物的珍惜;街坊们只要到社工处做好登记,便可以到指定地点与时间排队获取食物——项目的初心希望使食物物尽其用,也能帮助到有需要者。

(实际上这些蔬菜水果很多都是完好的,不存在质量问题;只是因为外表不太漂亮,消费者不愿意买,便卖不出去,成为“剩食”了。)

拿取食物需要排队。有趣的是排队原则并非“先到先得”,而是采取抓阄的方式,以个人抽取的数字顺序进行排队。前来领取食物的市民大多上了年纪,拿到食物后便开心离开。

当我们带着相机来到食物派发处时,一位社工特意询问的在场的公公婆婆,“有没有谁是不想被拍照的呀,可以举手示意!”一位婆婆特别活跃,还特意摆好姿势给我们拍照。 “天冷了,记得穿多点衣服!”一位婆婆特意提醒其中一个社工,而社工也对婆婆亲切地做出回应。当我看到这一老一少之间能建立起深厚的感情,有如此自然亲切的互动时,内心不由地感动。 在食物回收行动中,“有衣食”项目联结了店家和街坊,既解决了店家的剩食问题,也帮助到有需要食物的街坊,食物也得到应有的尊重,避免了不必要的浪费;也正是这个项目,为这个社区的街坊提供了工作机会,街坊之间建立起更为友好亲密的邻里关系,真切地做到“社区互助”。我也相信街坊“有衣食”这个观念定能从食物延伸到生活更多方面。任重而道远食物回收 说到捐赠可食用食物方面,网络上《香港的“零厨余”之路》一文说到,“香港现时约有二十五间非牟利机构推行食物回收计划,但有关的统计数字不详。按现时推行食物回收机构的规模及回收点估计,每机构每日可收集二百公斤食物,即所有机构一天合共可收集约五公吨食物,但此数量只占香港厨余垃圾总量的0.14%。以现时大量工商业厨余垃圾情况来看,捐增食物以达减厨余垃圾的目标,仍有相当距离。” 而香港民间食物回收团体也面对着不少困难,大部分食物回收机构面对储存食物地方、资金及人手不足问题。以资金问题为例,大部分回收团体是靠私人基金赞助,但这些资助年期较短,一般为三年,当资助计划陆绩到期,若部分团体仍未获得新资助,便容易面临倒闭危机。厨余垃圾任务艰巨,回收团体经营不易,可见食物回收问题仍任重而道远。(作者:李丹,为广东外语外贸大学学生)