2014年3月中旬,我受政治大学台湾研究中心、政治大学社会学学院邀请访问台湾。在参加“两岸发展经验比较”学术研讨会之后,我于3月16日和17日在中正大学社会福利系主任吴明儒教授的介绍和陪同下,对嘉义市的明华社区和顶菜园社区进行了为期2天、主题为“农村社区营造经验”的调研。

台湾“社区营造”的背景

台湾的“社区总体营造运动”(以下简称“社区营造”)(community building)开始于1994年,其根源却是压抑许久的社会转型要求。上世纪七八十年代,台湾社会发生巨变,城市化、工业化的快速发展不但让城乡空间遭受破坏和污染,也带来人们生活的剧烈变迁。在这样的背景下,台湾七十年代兴起以“回归现实”和“回归乡土”为特征的台湾“文化自觉”运动,八十年代持续扩大为风起云涌的社会运动,包括消费者运动、反污染自力救济运动、生态保育运动、妇女运动、原住民人权运动、劳工运动、农民运动、无住屋组织运动等在内有十八种类型(萧新煌,1989),其中以反公害的环境运动最为广泛,引起社会对经济发展模式的思考。曾旭正(2007)将这时候的社区运动分为两种类型,一种是应对“危机”而生的社区运动,主要应对生存危机(如开发商的不当开发)和认同危机(挽救传统文化活动或老街老建筑的拆除等),这类运动通常与原有社区组织并行,并不依附于原有社区组织中;另一类是为“改善环境”而动员的社会运动,多由对生活品质不满引发,针对社区生活中的公共设施或者服务不足(如公园或人性环境设计不良、缺乏儿童活动空间等等),这类运动有些依靠原有社区村里长办公室,有些另起炉灶,建立新的社团。

白米社区拖鞋博物馆

也就是说,从八十年代末开始,社区内居民的诉求不断提高,原有体制不能满足社区居民的需求。这些挑战逐渐暴露出行政机制与一些相关政策的问题,而民间社会也尚未成熟地掌握自身的智慧与能力来监督施政质量。在这样复杂交错的环节中,是不可能一厢情愿地指望任何一方或一人来挽救这样的局面。在重新检视台湾发展脉络中,过去被忽略的“社区”观念,也就是凝聚共同体意识的问题逐渐引起人们重视,但是“社区”已经在行政系统所主导的社区发展计划下多沦为形式。为了因应新时代环境的需求,“政府”与社区民众需要共同成为社区发展的主体,共同为社区发展献计献策,贡献力量。用罗家德老师的话说,当年走上街头维权的“街头小霸王”都进入社区开展工作,成为和善的“邻家大叔”。

经过将近二十年的发展,台湾的社区营造运动逐渐成熟,一个个没落的农村社区焕发出青春的活力。我们将要走访的正是经由社区营造运动而重获青春的两个社区:活力四射的明华社区和安静祥和的顶菜园社区。

明华社区整洁的街道

据身兼里长和社区发展协会理事长的江志明先生介绍,其实这里刚开始成立社区发展协会的时候,民众参与度也不高,他想办法联合附近的慈济医院,从大家关心的老年健康活动入手来激发村民参加社区活动的兴趣。他还想了个小办法,利用自己开电器行的优势,在第一年开展活动时宣布,如果有村民能从头到尾一次不落的参加本年度社区所有活动奖励一台洗衣机。“结果呢?”我和吴明儒教授异口同声地问,“结果我只发出去一台,哈哈,一年的活动从头到尾参加也很难啊,只有一个人做到啦!”花了小钱就激发了村民参加社区活动的兴趣,江志明先生对自己的智慧很自豪。以此为开始,社区内的老年人开始投入社区营造,开展各种活动。更可贵的是,社区利用已有的资源,发掘了稻草制作达人、环保制作达人等利用稻草和废旧塑料瓶等编织艺术品的社区人才,在他们的带领下,中老年找到了自己的舞台,他们的热情和制作出的产品吸引了一批又一批观光客。

明华社区环保垃圾箱

就这样,有组织的观光和产品的出售让村民和社区都受益,经济利益又刺激了社区村民对社区本身的投入,在江志明的认识中,社区产业对于社区营造很重要,但是社区也不能只顾发展产业,还要有制度让大家“不能自己顾自己”,而是要有秩序的分享产业的成果。更难能可贵的是,社区内的企业也对社区有着很强的认同感,为社区捐钱捐物。根据里干事,也是江志明的弟弟江志弘介绍,由于社区倡导环境治理,代领居民将村庄环境整理干净,工厂周围的空地被种上了花草,社区内的企业,包括社区内居民开办的工厂和外地人开办的工厂纷纷感谢社区的付出,一家工厂还为社区捐献一顶价值十多万新台币的帐篷和多把折叠椅,“奥巴马的就职典礼和北京奥运会开幕式使用的就是同样的折叠椅!这种椅子很轻便,收放不用弯腰,很适合老年人使用。”江志弘骄傲地说。的确,我们在社区看到的是粉红色的花坛、墙壁,以及整面墙上用安全帽做花盆的蝴蝶兰创意盆栽。在老年人占多数的明华社区,显现出来的不是暮气沉沉的感觉,而是让人感动的活力四射、欣欣向荣的场景。

顶菜园社区:乡愁的博物馆

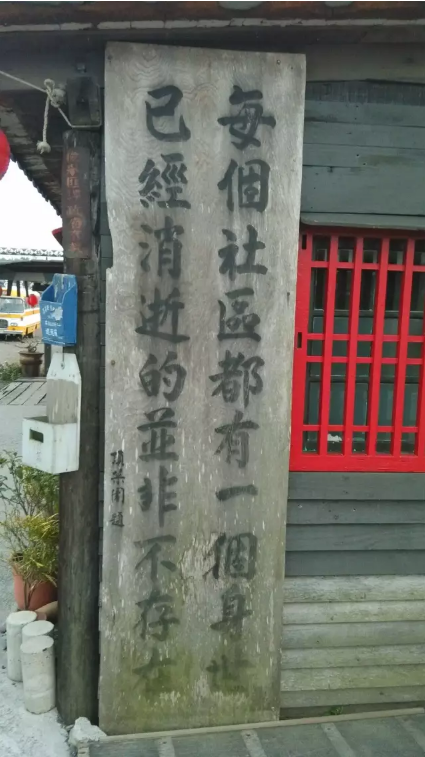

与明华社区的红红火火不同,位于嘉义市西北部的新港乡的顶菜园社区则显示出一种安静祥和的景象。这是个只有55户、100多人,而且大部分年轻人都已经离开的小社区,这样一个小社区,却是台湾最早开始进行社区营造运动的社区之一。

顶菜园社区

早在十年前,从城市打拼又回来的陈明惠先生就意识到,大量年轻人的离开带来了农村凋零和没落,而当离开的人们在外面遇到困难和挫折,想回家乡的时候才发现“家乡已经不存在了”。从这样的情感出发,陈明惠先生发起成立了社区发展协会,担任理事长,开始了长达十年的社区营造的征程。

顶菜园社区恢复的小火车站

从自发收集旧木头重建火车站开始,他四处搜寻记忆中的旧物品,以“离乡”“乡愁”“归乡”为线索,在大院中把它们展示出来,以此构建起社区的集体记忆以及人们对旧时的回忆。自建火车站,陈列旧物件,这些吸引了许多参访者,造就了社区参访的产业,支撑起社区内的就业,把人留在了当地,社区产业和社区营造形成了良性循环。陈理事长介绍说,对于社区营造来说,最重要的一点就是“就业”,只有解决就业,才能形成良性循环。换句话说,社区营造不能只花钱,还要能赚钱。

顶菜园社区的老物件

因此,顶菜园社区虽然获了很多奖,但是从来没有用过“政府”办法的奖励金和补贴,他们的奖金都转送给周围其他需要的社区。怀旧的顶菜园吸引了一批有志于寻找旧时记忆和传统生活的人,著名画家黄水水就在此定居,一边开店一边创作,为社区吸引人气的同时也成就了自己回归乡里的梦想。

感想

相比明华社区的热闹繁华,顶菜园社区给我们留下的更多是宁静和思考,我们坐在儿时玩乐过的跷跷板上,吹着暖风看着夕阳的同时也在思考我们自己农村社区的未来,思考着如何让我们的农村社区也动起来。

首先,社区主体性应该强调。社区营造在某种程度上是集体记忆和文化的营造,通过营造集体的回忆和文化,在浮华的都市中匆忙生活的人们可以找到心灵的归属。这种集体记忆和文化是属于社区自己的,而不是政府或者专家生硬强加给社区的。因此,虽然在项目设计之初需要有专家学者的帮助,但是归根结底要利用社区内部或周边资源,由社区居民发挥能动性和主体性,挖掘社区内部的力量。在上述案例中我们可以看到,虽然明华社区和顶菜园社区的营造入手点和道路不同,但都体现了“有资源要利用,没有资源创造资源也要利用”的社区自主精神。

一代人记忆中的小火车

其次,要考虑社区产业和社区凝聚力的关系。社区发展不能成为无本之木,社区凝聚力需要人来参与,而只有通过产业发展、创造就业才能留住人,就像明华社区和顶菜园社区,都是通过发展社区参访的旅游业来带动就业,将产业用作社区凝聚力的工具,以产业留住人。因此,社区产业发展就是社区的本,产业与社区共同体之间的关系不是排斥的,而是共生的。但是许多大陆的农村地区,要么没有产业支撑,人口外流严重;要么有了产业,但是经济利益成为农村产业的唯一诉求,这样的结果或造成了社区内人群的分化,从而分化了村庄共同体,或干脆由外地资本在此攫取利益,当地人并未在产业发展中受益。从台湾社区营造的经验中,我们看到海峡对岸的农村社区如何应对市场化的大潮对社区共同体的冲击:他们并非退守在前现代社会,而是激流勇进,顺势而行,他们将产业用作社区凝聚力的工具,以产业留住人,而且更为关键的是,农村的产业的目的并非赚钱,而是作为经营社区、塑造社区团结的方式方法。因此,在这里,产业的发展让社区内每个人都受益,产业与社区非但不冲突,而且互相促进的共生关系。

明华社区稻草人工作室

第三,我们还兴奋地看到了旅游业的新可能:怀旧乡愁的乡土社区旅游。在台湾,社区参访很流行也很普遍,比如在明华社区每年三百多台旅游大巴车来社区参观游览;而顶菜园社区联合了周围六个社区,挖掘出每个社区本土化的乡土特色,共同打造了以小火车线路贯穿始终的旅游路线。社区参访给社区带来了很好的收益,在明华社区,每台旅游车收取1000元新台币,而顶菜园这样的“高端”社区每台车要收取8000元新台币。其实,社区参访能够在台湾发展成如此成熟的旅游产业,其背后有着非常强烈的价值认同,即人们认为乡土中有些东西是值得珍惜和回味的,因此去社区寻找到自己的回忆和乡愁,寻找到人情味。相比于我们以“吃农家菜、住农家院”为卖点的“农家乐”旅游项目,富有“人情味”的价值和文化追求的台湾乡村社区参访也许可以成为今后深入的一个方向。这种意识在大陆也在逐渐苏醒。我们可以精心打造一些富有人情味和文化意涵的乡村旅游,比如舟山干施岙村的“五匠馆”,就是将村庄老物件、老手艺和村庄传统文化习俗做成博物馆来展出。但是值得注意的是,首先,这需要社区自发的行为,而不是政府强加给社区的,着重建立的是内涵,而不是硬件设备;其次,由于社区文化是社区共同的财富,而不是属于某个人或某群人,因此需要在社区内建立相对公平的分配机制。

(作者:梁晨,博士,中国社会科学院社会学研究所助理研究员)

本文摘自中心内刊《社会创新》第13期,转载请注明作者及出处。